はじめに:夏の京都で伝統工芸の魅力に触れる

京都の伝統工芸に興味はあるけれど、どこで体験できるのか、どのように楽しめばよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。この記事では、実際に京都で絞り染め・友禅染め体験をし、細見美術館で髪飾り展を鑑賞した2日間の詳細なレポートをお届けします。

初めての京都一人旅でも安心して楽しめる、実用的な情報も合わせてご紹介します。

参考になれば幸いです。

※本記事に記載の情報は、令和7年6月時点のものです。

1日目:京都絞り工芸館で伝統技術の奥深さを学ぶ

京都絞り工芸館

絞り染めとは?基本知識を映像で学習

京都絞り工芸館では、まず絞り染めについての基本的な知識を映像で学びました。絞り染めは布を糸で巻いて染色することで、美しい模様を作り出す日本の伝統技法です。

展示されている道具や布は実際に手に取って見ることができ、染める前の糸で巻いた状態の布も見学できます。その細かさには本当に驚かされました。

手作業と機械作業の違いを実感

特に印象的だったのは、手作業の本疋田絞りと機械を使った針疋田絞りの比較展示です。手作業の方が圧倒的に中央の粒が小さく、機械では針の大きさが限界となることが一目で分かります。

しかし、これほど手の込んだ作業でも、価格を抑えるために職人の時給は500円程度になってしまうとそうです。

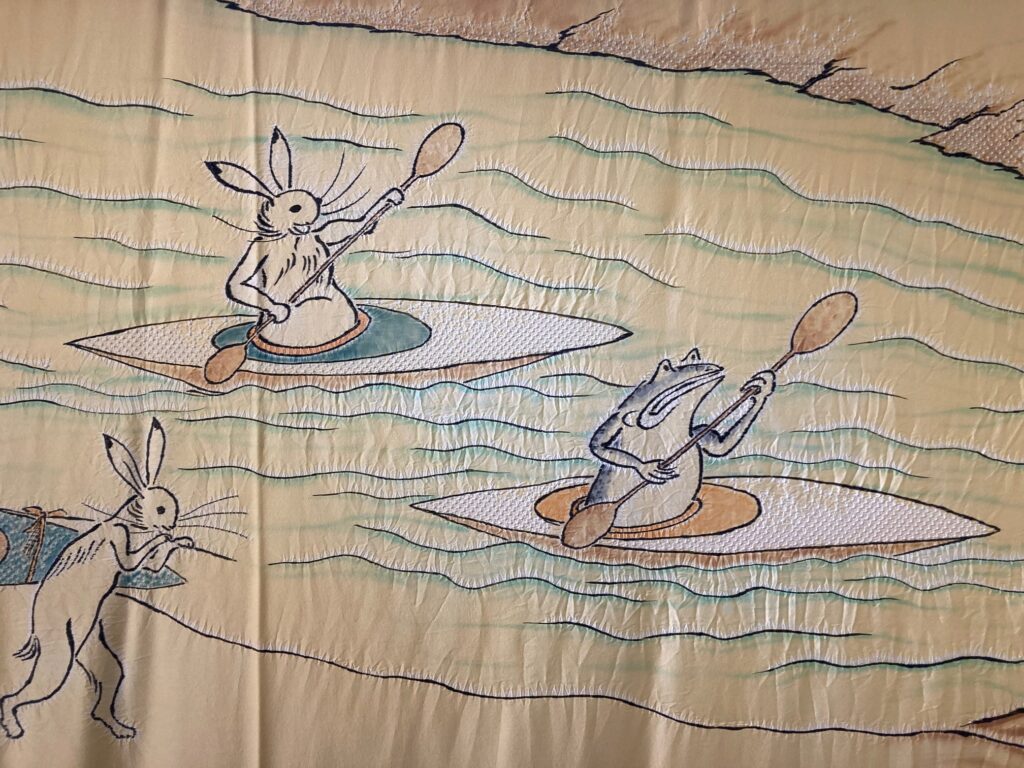

絞り染めで表現された鳥獣戯画

私が訪問した際は、絞り染めで作られた鳥獣戯画が展示されていました。全長35メートルの作品で、日本最古の漫画ともいわれる鳥獣戯画を絞り染めで表現した大作です。

さらに、オリンピックに合わせて製作された「絞り スポーツ鳥獣戯画」(全長40メートル)も展示されており、製作期間2年3か月、約50人の技術者が関わった作品の迫力は圧巻でした。

興味深かったのが、鳥獣戯画とスポーツ鳥獣戯画、同じ型を使用して作成されたという点。

例えば、鳥獣戯画の中では、サルがウサギに追いかけられているシーンが、スポーツ鳥獣戯画だとリレーをしているシーンになっていました。

絞り染めも、複数の種類の技法が使用され、絞り以外の、染めの技法も使用されており、見に行っておいて本当に良かったと思いました。

時期によって展示物は変わるようです。

ちなみに、ビデオから展示物まで、工芸館のスタッフの方が丁寧に解説をしてくださいました。

日本語・英語、どちらも対応可能のようです。海外からのお客様もそこそこいらっしゃいました。

このような日本の伝統文化が世界中の人に知ってもらえるのは嬉しいことですよね。

他には、物販コーナーもあり、絞りに関する本から日傘、バッグまで幅広いアイテムが販売されていました。

2日目:友禅染め体験と細見美術館で芸術鑑賞

京友禅体験工房 丸益西村屋での友禅染め体験

友禅染め体験をしてきました。型に染料を付け、刷毛で刷り込んで布に絵柄を染める、「摺込友禅」という技法が体験できます。

友禅染め体験の流れ

- アイテム選択: 巾着、手ぬぐい、Tシャツなどから選択

- 型選び: 豊富な種類の型から好みのデザインを選択

- 技法説明: スタッフによる摺込友禅の手順説明

- 制作: 染料と刷毛を使って一人で作業

- 仕上げ: スタッフのアドバイスを受けながら完成

体験のポイント

- 型はいくつ選んでも追加料金なし

- 色の重ね合わせでオリジナルの色作りが可能

- グラデーション技法も挑戦できる

- スタッフのサポートが充実しており初心者でも安心

私は巾着を選択し、約2時間集中して取り組みました。完全放置ではなく、適度にスタッフの方が声をかけてくださるので、安心して作業に集中できます。

自分で色を作ったりできるので、とにかく楽しかったです。

細見美術館「ときめきの髪飾り」展

展示の見どころ

今回の目的だった「澤乃井櫛かんざし美術館所蔵 ときめきの髪飾り展」では、江戸時代から昭和初期にかけての櫛や簪が多数展示されていました。

特に印象的だった作品(写真上から順番に掲載しています):

- 街の様子を模様にした繊細な簪

- 水晶を使用した透明感のある簪

- 2枚で対になる友達同士で楽しめる簪

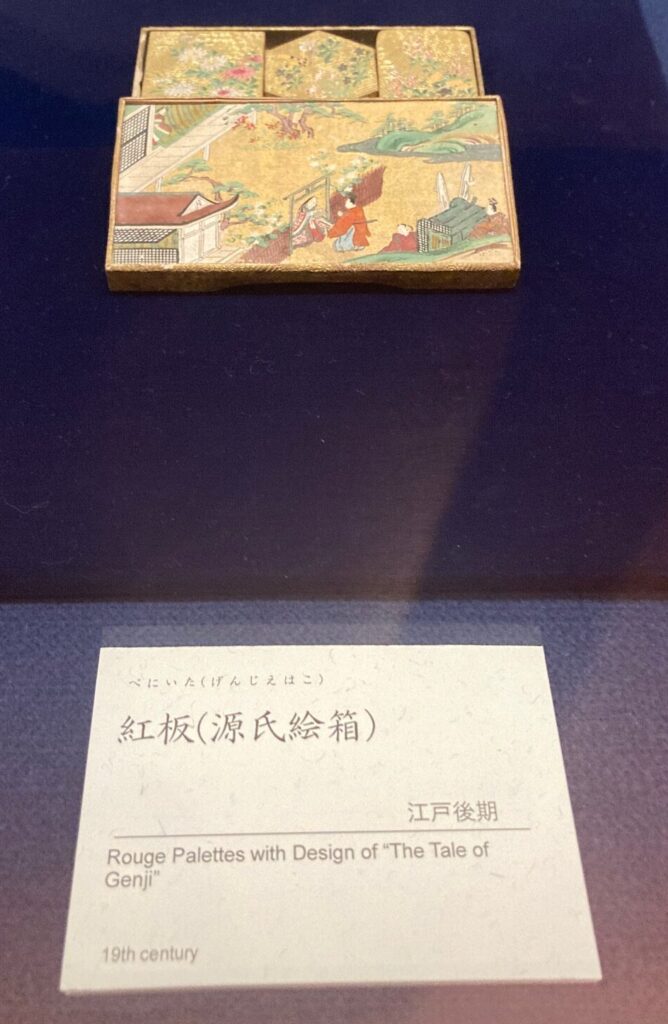

- 現代でも通用するデザインの紅板

こちらは2枚が対になっている簪。友達と分けて挿すのも楽しそうですよね。

水晶の簪。夏にぴったりです。

紅板。現代でも人気が出そうなほどおしゃれですよね。

昔の女性の髪型についても詳しく説明されており、未婚・既婚だけでなく、社会的地位による髪型の違いもあったそうです。

夏の京都旅行で注意したいポイント

暑さ対策は必須

私が言うまでもないとは思いますが、夏の京都は本当~以上に暑かったです。普段汗をかかない私が、10分歩くだけで汗が止まらなくなるほど。

夏に京都に行かれる方は、しっかりと対策をされてくださいね。

参考までに:

- 水分補給用のペットボトルを常携

- 冷感タオルや扇子を持参

- 涼しい時間帯(朝・夕方)の移動を心がける

- 屋内施設を効率的に回る

まとめ:京都の伝統工芸体験で得られる価値

この2日間の京都旅行を通じて、日本の伝統工芸の素晴らしさと同時に、その技術を継承する職人の現実も知ることができました。手作業で生み出される作品の価値と美しさは、実際に見て触れることでしか理解できないなと、改めて感じました。

この旅行をおすすめしたい人

- 日本の伝統文化に興味がある方

- ものづくり体験を楽しみたい方

- 一人旅で新しい発見をしたい方

- 京都の観光地以外の魅力を知りたい方

京都には他にも多くの伝統工芸体験施設があります。興味を持たれた方は、ぜひ実際に足を運んで、職人の技術と日本文化の奥深さを体感してみてください。